選挙のたびに「投票用紙の書き方ってこれで合ってるのかな…」と不安になる人は少なくありません。特に参院選は選挙区選挙と比例代表選挙の2種類があり、書き方を間違えるとせっかくの一票が無効になってしまうことも。この記事では、参院選の仕組みから投票所での流れ、投票用紙の正しい記入方法まで、初めての人でも安心して投票できるポイントを分かりやすくまとめました。大切な一票を確実に届けるために、ぜひ最後まで読んでください。

\話題の商品をランキングでチェック/ 楽天ランキングペ ージはこちら<PR>

参院選とは?仕組みと投票用紙の種類を知ろう

参院選と衆院選の違い

日本の国会は「衆議院」と「参議院」の二つで成り立っています。この二つの選挙は似ているようで仕組みが違います。衆院選は国会議員の任期が4年で、解散があるため突然選挙が行われることも多いです。一方で参院選は6年の任期で、解散はありません。3年ごとに半分の議席が改選されるため、選挙の時期はだいたい決まっています。この仕組みを知っておくと「なんで今選挙やってるの?」と疑問に思わずに済みます。国会の安定性を保つためにも、参議院の選挙はとても大切です。衆院選との違いを知ることで、自分の一票の意味を改めて考えるきっかけにもなります。投票用紙の種類や書き方も、衆院選と参院選で少し違うのでしっかり確認しておきましょう。

参院選の投票方法の基本

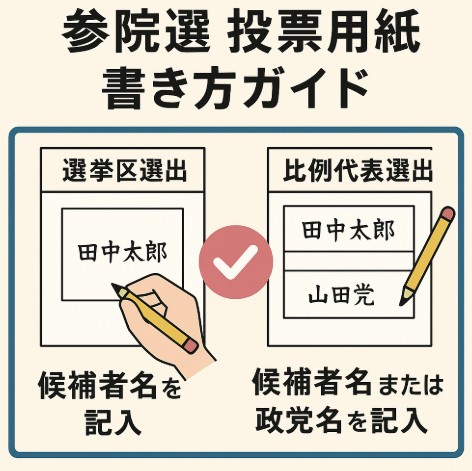

参院選の投票は、大きく分けて「選挙区選挙」と「比例代表選挙」の2種類があります。選挙区選挙は、自分が住んでいる都道府県などの地域から選ぶ候補者を一人選んで書きます。比例代表選挙は全国単位で行われ、候補者の名前か政党名を書いて投票します。つまり投票所では2枚の投票用紙をもらい、別々に書くことになります。この2枚をしっかり区別して書かないと無効票になる可能性もあるので、必ずどちらの用紙なのか確認しましょう。基本の流れを知っておくと、当日スムーズに投票ができます。

選挙区選挙と比例代表選挙とは

選挙区選挙は地域代表を決める投票で、住んでいる場所によって立候補している人が変わります。自分の街のことをよく知る人を選ぶ大切な一票です。一方、比例代表選挙は全国を一つの大きな選挙区として、政党や候補者に票を入れます。比例代表での票は政党ごとに集計され、得票数に応じて議席が分配される仕組みです。この2つの選挙が同時に行われるので、投票所ではそれぞれの用紙を混同しないよう注意しましょう。選挙区は「人」、比例代表は「政党もしくは人」というイメージで覚えておくと分かりやすいです。

投票用紙は何枚あるの?

参院選では基本的に2枚の投票用紙を使います。一つ目は選挙区選挙の投票用紙、もう一つは比例代表選挙の投票用紙です。投票所では受付を済ませると順番に2種類の用紙を渡されます。それぞれ色が違っていたり、投票箱も分かれているので職員の指示をよく聞いて進めましょう。もし分からないことがあれば遠慮せずにスタッフに質問して大丈夫です。選挙に行くのが初めての方は「え?2枚もあるの?」と驚くかもしれませんが、しっかり確認して落ち着いて記入すれば大丈夫です。

投票所での流れをイメージしよう

当日、投票所に着いたらまず受付で投票所入場券を渡します。係の人が名簿で名前を確認してくれるので、身分証が必要な場合もあります。確認が終わるとまず1枚目の投票用紙を受け取り、記載台で候補者名を書いて投票箱に入れます。次に2枚目の比例代表の用紙を受け取り、同じく記載台で記入して別の投票箱に入れます。混雑している時は順番を守り、周りの人に配慮するのも大切です。流れを事前に知っておくことで当日あわてずに済むので、ぜひ家族や友達ともシェアしておきましょう。

投票用紙の書き方を間違えないコツ

投票用紙は鉛筆?ボールペン?

投票所では基本的に備え付けの鉛筆を使って記入します。ボールペンや自分のペンを使いたいという方もいるかもしれませんが、ルールとしては鉛筆で書くのが原則です。なぜなら、集計機械が鉛筆の文字を認識しやすく、インクのかすれなどで読み取りにくくなるのを防ぐためです。もし字を間違えた時も、鉛筆なら訂正がスムーズにできます。マイ鉛筆を持参したい人はもちろんOKですが、投票所に必ず用意されているので心配はいりません。用紙を折ったり汚したりしないよう、丁寧に書くことが大切です。

候補者名の漢字の間違いに注意

投票用紙には必ず正確な名前を書かなければいけません。「名前は知ってるけど漢字が難しい」というケースは意外と多いです。候補者名を正しく書けないと無効票になることがあります。ただし多少の誤字や俗字、略字であっても誰のことか特定できれば有効になることがほとんどです。でも確実に有効票にするためには、ポスターや公報などで正しい漢字をメモしておくと安心です。スマホで公式情報を撮っておくのもおすすめです。当日焦らないために、名前の漢字を覚えておきましょう。

政党名と候補者名の違い

比例代表の投票では、候補者の名前でも政党名でもどちらでも投票できます。ただし選挙区選挙は必ず「候補者の名前」を書きます。ここを間違えると無効票になってしまいますので注意が必要です。投票所では係の人がどちらの投票用紙なのか説明してくれるので、しっかり聞いてから書き始めましょう。「どっちだっけ?」と不安な時はすぐにスタッフに確認してください。せっかくの一票を無駄にしないように、選挙区と比例代表で書く内容が違うことを覚えておくことが大切です。

無効票になりやすい例

せっかく投票しても、書き方を間違えると無効票になってしまいます。例えば候補者名を2人以上書いたり、落書きをしたり、誰を指しているのか分からない書き方はアウトです。空白のまま投票箱に入れた場合も無効になります。また、他人の名前を書いたり、政党名を選挙区選挙の用紙に書いたりするのも無効票の原因です。「ちょっとだけふざけよう」と思っても、それが全部自分の票を無駄にしてしまうことになります。大切な一票を正しく届けるために、しっかり確認して記入しましょう。

書き直しはできるの?

もし名前を間違えて書いてしまった場合は、慌てずに係の人に伝えれば新しい投票用紙をもらえます。無理に消しゴムで消そうとすると用紙が破れて無効になることもあるので注意してください。投票所には必ずスタッフがいるので、恥ずかしがらずに「すみません、間違えました」と声をかけましょう。書き直しは一人一回だけなので慎重に!これを知っておくと当日気持ちに余裕が持てます。誰でも間違いはあるので、焦らず正しい手順で対応すれば大丈夫です。

比例代表の書き方は特に注意!

比例代表ってどう書くの?

比例代表選挙は「候補者名」でも「政党名」でも投票できる仕組みです。これが混乱しやすいポイントです。例えば応援したい候補者がいるなら、その人の名前を書きます。政党を応援したい場合は政党名だけ書けばOKです。政党名と候補者名を同時に書くのはNGで無効票になるので要注意。比例代表の仕組みはちょっと複雑に感じるかもしれませんが、覚えておくと票をしっかり活かせます。どちらに書くか迷うときは、公報をよく読み、自分の意思に合う方を選びましょう。

候補者名と政党名どちらでもOK

比例代表では、候補者名を書いても政党名を書いても、その票は政党に加算されます。候補者名に投票すると、政党に加えてその候補者の得票にもなり、名簿順位が上がるチャンスがあります。これを「非拘束名簿式」と言います。一方で、特に人を決めていない場合は政党名を書けば、政党への支持を示せます。どちらが良いかは自分の考え方次第です。応援したい人がいるなら候補者名、政党全体を応援したいなら政党名を選ぶのが基本です。

候補者名を書くメリット

比例代表で候補者名を書くと、その人の得票数が増え、当選順位が繰り上がる可能性があります。つまり政党を応援しつつ、特に「この人に頑張ってほしい!」という気持ちを届けることができるのです。一票に自分の意志をより具体的に反映できるのが大きなメリットです。ただし、候補者名を正しく書かないと無効になるので注意が必要です。公報や政党の公式サイトなどで漢字や名前の確認をしておきましょう。比例代表の仕組みを理解すると「自分の一票で誰が当選するかが変わるかも」と思えて、選挙がより身近に感じられます。

読みにくい文字は大丈夫?

「字が汚いと無効票になるのでは?」と不安に思う人は多いですが、心配はいりません。多少のクセ字でも、誰のことを書いたか判別できれば有効票になります。選挙管理委員会では、投票箱を開票した後に一枚一枚丁寧に確認します。候補者の名前を間違えないようにすることの方が大事です。ただし殴り書きのように読めない字や、違う候補者と勘違いされるような文字は避けましょう。ゆっくり丁寧に書けば問題ありません。選挙は自分の意思をしっかり伝える大切な場なので、少し時間をかけて書くくらいがちょうどいいです。

代理投票はできるの?

身体が不自由で自分で字が書けない場合は「代理投票」という方法があります。投票所の職員にお願いすれば、本人の意思を確認したうえで職員が代わりに記入してくれます。ただし家族や友人が代筆することはできません。あくまでも公平性を保つために、投票所の立会人が立ち会いながら職員が行いますので安心です。代理投票を希望する場合は遠慮せずに受付で伝えましょう。すべての人に選挙権をきちんと行使してもらうための仕組みなので、困ったときは迷わず相談してください。

当日スムーズに投票するためのポイント

必要な持ち物をチェック

投票日に忘れてはいけないものは「投票所入場券」です。これは郵送で届くハガキのようなもので、自分の選挙区や投票所の場所が書かれています。これを持っていくことで、受付がスムーズになります。万が一、紛失しても大丈夫です。身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)を持っていけば、本人確認をして投票できます。ほかに特別な持ち物は必要ありませんが、天気が悪い日は傘、暑い日は水分補給できるものを準備しておくと安心です。特に初めての方は前日に入場券をカバンに入れておくと忘れません。

投票所での順番とマナー

投票所では受付から投票までの順番が決まっています。案内スタッフがいるので、迷ったらすぐに聞きましょう。静かに並び、他の人の記入を覗かないなどのマナーを守るのが大切です。スマホの使用も基本的にNGなので、必要な情報は事前にメモしておきましょう。また、投票所では大きな声で候補者の名前を話すのも控えます。子ども連れの方は、周りに配慮しつつ、静かに順番を守りましょう。みんなが気持ちよく投票できるように、お互いに思いやりを持つことが大切です。

体調が悪い時はどうする?

当日熱が出てしまったり体調が優れない場合は、無理をしないことが大切です。選挙には「期日前投票」という制度があります。これを利用すれば、選挙当日に行けない場合でも、指定された期日前投票所で投票できます。また、病気や高齢で投票所に行くのが難しい場合には「郵便投票」という制度もあります。ただし、郵便投票には事前の手続きが必要なので注意が必要です。「行けないからもういいや」と諦める前に、自治体の選挙管理委員会に相談してみましょう。

期日前投票との違い

期日前投票は、選挙当日にどうしても投票所へ行けない人のための制度です。旅行や仕事、学校など理由はさまざま。期間内なら近くの期日前投票所に行けばOKです。当日の投票と同じように、投票所入場券を持って行き、受付を済ませて投票します。当日は混雑することも多いので、スケジュールに余裕がない人は期日前投票を上手に活用するのがおすすめです。「投票したいのに行けなかった」とならないように、自分の予定を確認して早めに動くのがポイントです。

家族と一緒に行くときの注意点

家族や友達と一緒に投票所へ行くのは問題ありませんが、投票用紙の記入は必ず一人で行います。誰かと一緒に同じ記載台に立ったり、相談しながら書くことは禁止されています。また、未成年の子どもを連れて行くのはOKですが、記載台の周りでは静かにしましょう。家族で「誰に入れる?」と大きな声で話すのも避けるのがマナーです。一人一人が秘密投票を守ることで、公正な選挙が成り立ちます。お子さんにも「選挙は大事なことだよ」と教える機会にするといいですね。

よくある疑問Q&Aで不安を解消しよう

投票用紙をなくしたら?

投票所入場券をなくしても大丈夫です。身分証明書を持参すれば本人確認ができます。受付で「入場券をなくしてしまいました」と伝えれば、係の人が名簿で確認してくれるので安心してください。ただし、投票用紙自体をなくしてしまうのは基本的にあり得ません。なぜなら投票所で順番に渡され、その場で書いてすぐに投票箱へ入れるからです。持ち帰ることもできない仕組みなので、当日は落ち着いて行動しましょう。

字が汚いと無効になる?

字が多少汚くても、誰のことを書いているのかが特定できれば無効にはなりません。選挙管理委員会では、読みにくい文字もできるだけ正しく判別するように努めています。ただし、殴り書きで名前が別の候補者と間違われるような書き方だと無効になる可能性もあります。心配な人はゆっくり丁寧に書くことを心がけましょう。クセ字が気になる人は、家で練習してから行くのも一つの方法です。一票を確実に届けるために、正しい漢字と丁寧な字を意識することが大切です。

誰にも見られない?秘密は守られる?

選挙は「秘密投票」が原則です。投票所では、誰がどの候補者に投票したかは絶対にわからないように厳密に管理されています。記載台は仕切りがついていて、周りの人に見られることはありませんし、立会人や職員も中身を見ることはできません。安心して自分の意思を記入してください。また、家族や友人に「誰に入れた?」と聞かれても答える義務はありません。自分の一票は自分だけのものです。秘密が守られる仕組みを知っておけば、より安心して投票できます。

代理人が書いてもいいの?

基本的に投票用紙の記入は本人が行います。ただし、視覚障がいなどでどうしても自分で書けない人は、投票所の職員が代わりに書く「代理投票」という制度を利用できます。家族や友人が代理で書くことはできません。公平で公正な投票を守るために、立会人の前で職員が本人の意思を確認しながら記入します。自分で書けないからといって投票を諦める必要はありません。必要な方は迷わず職員に声をかけてください。

投票後にできることは?

投票が終わったら、自分の一票を信じて結果を待つのみです。投票後に票の内容を変更することはできません。ただ、開票の様子は多くの自治体で一般公開されているので、見学することも可能です。テレビやインターネットで結果を見守りながら、家族や友人と「これからどうなるかな」と話すのも良いでしょう。次の選挙に向けて、ニュースをチェックして政治に関心を持つことも大切です。一票を投じた後こそが、私たちが社会を変えていくスタートラインです。

まとめ

参院選の投票は「選挙区選挙」と「比例代表選挙」の2種類があり、投票用紙はそれぞれ別に記入します。漢字の間違い、記入の仕方のミスで無効票になるのはもったいないので、事前に候補者名や政党名を確認しておきましょう。比例代表では候補者名か政党名のどちらでも投票でき、自分の考えに合う方を選べます。投票所では静かにマナーを守り、わからないことはスタッフに遠慮なく相談してください。一票は小さな力かもしれませんが、積み重なれば社会を変える大きな力になります。自分の意思を大切に、正しい投票の仕方で未来を選びましょう!