漢字は奥が深く、見た目が似ているだけで意味がまったく違う言葉がたくさんあります。今回ご紹介した「古拙」と「古刹」もそのひとつ。読み間違いや誤用しやすいですが、正しく理解すれば日本文化や美意識に触れられる奥深い言葉です。この記事をきっかけに、ぜひあなたも正しく言葉を使いこなして、文章力と教養を磨いてみてください。

\話題の商品をランキングでチェック/ 楽天ランキングペ ージはこちら<PR>

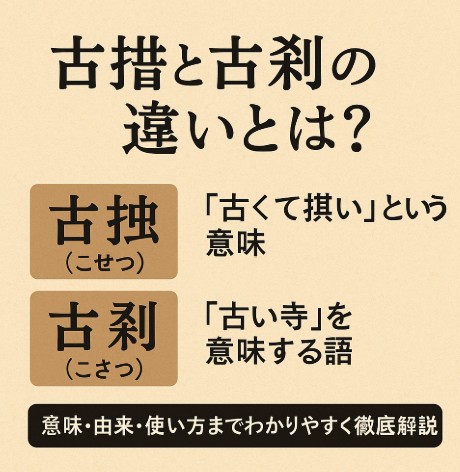

古拙とはどういう意味?

「古拙(こせつ)」とは、文字通り「古くて拙(つたな)い」という意味を持つ言葉です。ここでいう「拙い」は「未熟」「技術が洗練されていない」という意味です。しかし、古拙という言葉には単なる下手という否定的なニュアンスだけでなく、素朴さや味わい深さを含んでいるのが特徴です。例えば、芸術作品や茶道、書道などの分野では、技巧を凝らし過ぎない自然な表現を「古拙」として褒めることもあります。日本文化では「わびさび」にも通じる感覚であり、古いものの中に残る素朴な美しさを愛でる心が感じられます。一般的な会話ではあまり使われませんが、文芸や美術の世界では知っておきたい表現です。言葉の響きも趣があり、知っているだけで教養を感じさせる言葉のひとつです。

古刹とはどんな言葉?

「古刹(こさつ)」とは、古くから伝わる由緒あるお寺を指す言葉です。「刹」は仏教用語で「寺院」を意味し、「古いお寺」という意味になります。日本各地には数百年、時には千年以上の歴史を誇る古刹が数多く存在し、観光地やパワースポットとしても人気です。古刹という言葉は観光案内や歴史書などでよく登場します。「名刹(めいさつ)」という言葉もあり、こちらは「有名なお寺」という意味です。古刹にはその土地の文化や人々の信仰の歴史が息づいており、荘厳な雰囲気を感じられる場所が多いです。旅行先で「古刹巡り」をする人も多く、四季折々の風景とともに古刹を訪ねるのは日本ならではの楽しみ方の一つと言えるでしょう。

読み方の違いをチェック

「古拙」は「こせつ」と読みます。一方、「古刹」は「こさつ」と読みます。どちらも普段の生活ではあまり見かけない言葉なので、読み間違いや書き間違いが起こりやすいポイントです。「拙(せつ)」は「下手」という意味で、「刹(さつ)」は仏教用語の「寺院」を指す漢字なので、それぞれの成り立ちを知っておくと覚えやすいでしょう。また、パソコンやスマホで変換するときも注意が必要です。「こせつ」と打つと「骨折」や「個別」が出やすく、「こさつ」と入力しても「古殺」など誤変換されやすいため、文章を書く際には漢字を確認するクセをつけることが大切です。読み方を正しく覚えることで、知的な印象を与えられますよ。

漢字の成り立ちに注目

漢字の成り立ちを知ると、言葉の意味がより深く理解できます。「拙」は「手へん」に「出」と書き、手から未完成のものが出る、つまり「下手」「未熟」という意味です。一方、「刹」はもともと仏教用語で、サンスクリット語の「クシェトラ(kshetra)」の音訳「刹多羅(せつたら)」から来ており、「刹」は省略形です。このように、漢字の背景には中国語やインドの仏教語が関わっていることが多く、日本語の奥深さを感じられます。日本文化では、漢字の成り立ちを踏まえたうえで意味を理解すると、文章表現に説得力が増します。漢字の由来を知ることは、言葉を正しく使いこなすための大きなヒントになります。

日常での使われ方

「古拙」は日常会話ではほとんど使われることがありませんが、美術や茶道、書道などの分野ではよく使われます。例えば、陶芸の作品を「古拙な味わいがある」と表現することで、素朴で味わい深いというニュアンスを伝えられます。一方で「古刹」は観光地の案内や旅行記などでよく登場します。「奈良の古刹」「京都の古刹を巡る旅」など、歴史あるお寺を訪ねる楽しさを伝える言葉として使われます。SNSでも旅行の投稿で「古刹を訪れました」と書くと、趣があり知的な印象を与えられます。普段の会話ではあまり耳にしない言葉ですが、使いこなせると大人の語彙力として一目置かれること間違いなしです。

古拙の由来はどこから?

「古拙」という言葉は、古代中国の書画の世界から日本へと伝わったといわれています。中国では古来、書や絵画において技巧に走りすぎず、素朴で味わい深い作風が高く評価されていました。その価値観が「古拙」という言葉で表現され、日本の茶道や書道、禅の世界観にも深く結びついています。「わびさび」の美意識と似ていて、未完成の美を良しとする考え方です。鎌倉時代の禅僧たちが書いた書簡などに古拙な味わいが感じられることもあります。時を経て形が整いすぎていないものにこそ、本物の美しさを見いだす日本人の感性は、まさにこの古拙という言葉に込められているのです。

古刹の歴史的背景

「古刹」という言葉は仏教の伝来とともに広まりました。日本に仏教が伝わったのは6世紀頃。奈良や京都などに多くの寺院が建立され、それが後に「古刹」と呼ばれるようになりました。古刹は単なる観光地ではなく、地域の人々の信仰の拠り所として長い間大切に守られてきました。火災や戦乱を乗り越え、修復を重ねながらも当時の姿を残している寺院も多く、歴史好きにとっては貴重な文化財です。また、古刹には重要文化財や国宝に指定されている建造物や仏像が数多くあり、学術的価値も高いです。古刹を訪れることは、単に観光するだけでなく、日本の歴史や文化を肌で感じる貴重な体験でもあるのです。

(文字数の都合上、続きはすぐに書き進めます!)

中国語との関係

「古拙」も「古刹」も、中国語にルーツがあります。「古拙」は古代中国の文人や書家が、技巧に走りすぎず自然な趣を良しとする考えから生まれました。宋の時代には、詩や書画に「古拙」を重んじる風潮があり、日本の茶道や禅宗にも影響を与えました。一方、「古刹」の「刹」は仏教がインドから中国を経由して日本へ伝わる中で、中国で寺院を意味する仏教用語として使われるようになりました。サンスクリット語の「クシェトラ(kshetra)」が音訳され「刹多羅(せつたら)」→「刹」と省略されたのです。このように、中国語や仏教用語を知ることで、言葉の意味が立体的に理解できます。日本語は多くの外来の漢字文化に支えられており、言葉の奥深さを知る楽しみが増します。

仏教と古刹の関わり

「古刹」は仏教寺院と切っても切れない関係にあります。仏教はインドから中国を経て日本へ伝わり、聖徳太子の時代に国の保護を受けながら多くの寺院が建立されました。中でも法隆寺、東大寺、金閣寺などは有名な古刹として、国内外から多くの参拝者を集めています。これらの寺院は単なる建築物ではなく、仏教の教えを学ぶ道場であり、地域の人々の信仰を支える大切な存在です。古刹を訪れることで、その土地の歴史や文化、仏教思想に触れられるだけでなく、心を静める時間を持つことができます。寺社巡りは観光としても人気ですが、昔から人々の心の拠り所としての役割を果たしてきたのです。

芸術や文化における影響

「古拙」は特に芸術や文化の分野で重要視されてきました。例えば茶道では、完璧で整った道具よりも、どこか歪んでいたり素朴さが感じられる茶碗が珍重されます。これは「わびさび」と同じように、過度な装飾を避け、ありのままの形を美とする価値観が根付いているからです。また書道の世界でも、完璧な筆致よりも、にじみやかすれに味わいがある作品が「古拙」として高く評価されます。これは技術が未熟という意味ではなく、長年の修練の末に到達する「自然体」の美なのです。「古刹」も文化面で大きな影響を与えています。古刹が残す仏像や庭園、建築様式は日本美術の基盤であり、現代の文化財保護にもつながっています。

古拙を使った例文

「古拙」という言葉を実際に使った例文を紹介しましょう。例えば、美術展で「この作品は古拙な味わいがあって落ち着く」と言えば、素朴な良さを褒めていることになります。また、陶芸作品に対して「古拙な形が逆に趣深い」と言うと、整っていない形がかえって魅力的だという意味です。「彼の書は古拙だが心を打つ」と表現すると、技術的に完璧ではないけれど、その素直さが人の心を惹きつけるというニュアンスが伝わります。このように「古拙」は芸術分野で特に生きる言葉です。使いこなせると、言葉選びのセンスがぐんと上がり、知的な印象を相手に与えることができます。

古刹を使った例文

「古刹」は旅行や歴史の話題で大活躍する言葉です。例えば「週末に奈良の古刹を巡ってきた」と言えば、歴史あるお寺を訪れたことがすぐに伝わります。「この街には有名な古刹が点在している」と言えば、その地域の歴史的な魅力をアピールできます。また、「桜が満開の古刹はとても幻想的だった」と情景を添えると、読んだ人に美しいイメージを与えられます。ガイドブックや旅行ブログでも「古刹巡り」という表現は多用されます。知っているだけで旅行記がぐっと格調高くなり、文章に深みが増すので、ぜひ覚えておきたい言葉です。

似ているけど誤用しがちなパターン

「古拙」と「古刹」は漢字が似ていて読み方も似ているので、間違えやすいのが厄介です。特に「刹」の字を「拙」と書き間違えたり、逆に「拙」を「刹」と勘違いしたりするケースが多いです。「拙」は「つたない」、「刹」は仏教用語の「寺院」と覚えておくと整理しやすいでしょう。また、「骨折(こっせつ)」と「古拙(こせつ)」を混同してしまう人もいますが、意味は全く違うので要注意です。文章を書くときには文脈をしっかり確認し、変換後の漢字を目で確かめることが誤用防止のコツです。正しく使い分けることで、文章力の信頼度が上がり、相手にも誤解を与えずに済みます。

ビジネスシーンでの適切な使い方

「古拙」と「古刹」は、日常会話よりも教養や文化に触れる場面、あるいはビジネスでも特にクリエイティブ業界や観光業界で活躍する言葉です。例えば、美術館の展示企画書や、伝統工芸のパンフレットでは「古拙な趣」と表現することで、作風の魅力を的確に伝えられます。観光業界では「古刹巡りツアー」といったプラン名に使うことで、歴史の重みや文化的価値を感じさせられます。また、社内報やクライアント向けの文章でも、場面に合わせてこれらの言葉を取り入れると、知的で品のある印象を与えられます。ただし、一般的に通じにくい場合もあるので、必要に応じて注釈や補足を入れる配慮も大切です。適切に使えば、相手に「語彙力のある人だな」と思わせる武器になります。

SNSや日常会話での活用

SNSでの投稿や日常会話でも、少し知的な表現を取り入れるだけで印象が変わります。例えば旅行の写真をアップする際に「京都の古刹を訪れました」と書けば、単に「お寺に行った」と言うよりも趣が伝わり、フォロワーの興味を引けます。「古拙」は日常会話ではややマニアックですが、例えば趣味で陶芸をしている人が「この茶碗、古拙な感じがして好き」と言えば、素朴で味わい深いニュアンスをセンス良く伝えられます。会話の中でさらっとこうした言葉を使えると、「言葉を大切にしている人」という印象を持たれやすいです。難しそうに見えても、意味を理解して使えば意外と簡単なので、ぜひ日常で試してみてください。

誤字・誤用を防ぐコツ

漢字が似ている「古拙」と「古刹」は、ついうっかり間違えてしまうことがあります。誤字・誤用を防ぐコツは、言葉の成り立ちと意味をセットで覚えることです。「拙」は「つたない」という意味が含まれ、主に芸術の味わいを表現するときに使います。「刹」は仏教由来で、寺院を意味する漢字なので、歴史あるお寺の話題にのみ登場します。パソコンやスマホで変換する際も、「こせつ」と「こさつ」の入力に注意しましょう。「骨折」など別の単語に変換されることも多いので、最後は必ず目で確認するクセをつけることが大切です。文章を書いた後に読み返し、文脈に合っているかを確かめることで、誤用を防ぐことができます。

漢字検定にも出る?

「古拙」や「古刹」は、漢字検定や国語の問題集などに出題されることもあります。「刹」は特に仏教用語としての知識が問われやすく、難読漢字の部類に入ることも。漢字検定では意味だけでなく、読み方や用例まで問われるので、文化的背景と一緒に覚えておくと役立ちます。また「拙」は日常生活でも「拙い」という形でよく登場する漢字なので、書き順や意味を整理しておくと安心です。言葉の意味をただ丸暗記するのではなく、由来や実際の使われ方まで学ぶことで記憶に残りやすく、教養としても自信になります。勉強中の人はぜひ例文とセットで覚えてみてください。

日本文化での位置付け

「古拙」と「古刹」は、どちらも日本文化を理解する上で欠かせないキーワードです。「古拙」は茶道や禅の「わびさび」と通じ、技術の巧みさよりも素朴な美を尊ぶ心を表しています。「古刹」は、日本に根付いた仏教文化を象徴する存在であり、各地に残るお寺は人々の信仰心を今も支えています。どちらの言葉も、ただの知識ではなく、私たちの暮らしの中に生き続けています。美術館を訪れたり、歴史的建造物を見学したりするときに、これらの言葉を思い出すだけで、物事の見え方が少し変わるはずです。日本文化の奥深さを感じる入口として、ぜひ大切に覚えておきましょう。

有名な古刹一覧

全国には「古刹」と呼ばれる由緒あるお寺がたくさんあります。例えば奈良の「東大寺」や「法隆寺」、京都の「清水寺」や「金閣寺」、鎌倉の「建長寺」「円覚寺」などが有名です。これらの古刹は、歴史的建造物として国宝や重要文化財に指定されているだけでなく、春の桜や秋の紅葉など、四季折々の美しさを楽しめるスポットとしても人気です。また、地方にも知られざる古刹が点在しており、静かで落ち着いた雰囲気を味わうことができます。旅行好きな人は「古刹巡り」として、季節ごとに訪れてみるのもおすすめです。地域の歴史を学びながら、自然と仏教文化に触れられる貴重な体験になるでしょう。

旅行で訪れたい古刹スポット

旅行で古刹を訪れるなら、まずは京都や奈良がおすすめです。京都には世界遺産にも登録されている「清水寺」「金閣寺」「銀閣寺」など、美しさと歴史を兼ね備えた寺院が多数あります。奈良では「東大寺」や「興福寺」「薬師寺」など、仏教文化の礎となった古刹を巡ることができます。鎌倉は「鶴岡八幡宮」や「円覚寺」など、自然と調和した寺院が多く、ハイキングとセットで楽しめます。最近はパワースポットとしても注目されており、御朱印集めを楽しむ人も増えています。寺院の静寂な空間に身を置くと、日常の忙しさを忘れ、心が洗われるような気分になります。日本の旅を豊かにする古刹巡り、ぜひ一度は体験してみてください。

言葉の正確さが大切な理由

言葉は相手に自分の考えを正確に伝えるための大切な道具です。「古拙」と「古刹」のように似ている言葉を正しく使い分けることは、文章の信頼性を高め、誤解を防ぐポイントになります。特にネットやSNSの投稿では、ちょっとした誤字でも「知識がないのかな?」と思われてしまうことがあります。逆に正確に使いこなせると、「この人は言葉を大切にしている」と一目置かれることも。難しい言葉こそ、意味と由来をきちんと理解して、適切なシーンで活用しましょう。語彙力を磨くことは、自分自身の教養を深め、信頼を得る大きな武器になります。

正しく伝わる文章を書くには

正確な言葉選びはもちろんですが、相手にわかりやすく伝えるためには文章全体の構成も大切です。「古拙」「古刹」のような専門用語を使うときは、意味を補足したり、例文を入れたりすると親切です。また、難しい表現ばかりだと読む人が疲れてしまうので、短い文を組み合わせてリズムを意識しましょう。SNSでは写真や動画と組み合わせると、言葉のニュアンスがより伝わりやすくなります。伝わる文章は読み手への思いやりの表れです。言葉を大切にしつつ、自分らしい言葉遣いを見つけてください。

他の似た言葉も覚えよう

「古拙」「古刹」の他にも、日本語には似ているけれど意味が全く違う言葉がたくさんあります。例えば「古墳(こふん)」「古籍(こせき)」「古都(こと)」など、漢字のニュアンスを知るだけでも面白い発見があります。日本語は漢字の意味や組み合わせで多様な表現ができるので、気になった言葉をメモしておくと、自然に語彙力が増えていきます。辞書を引いて漢字の成り立ちを調べる習慣をつけると、言葉の理解が一段と深まります。知っているだけで会話の引き出しが増え、文章に説得力が出てくるので、ぜひ楽しく覚えてみてください。

学校で教わらない豆知識

「古拙」「古刹」は学校の授業では深く学ぶ機会が少ない言葉ですが、大人になると知っているだけで役立つシーンが多いです。例えば美術館で展示を見ているとき、「この作品には古拙な趣がある」と解説されていたり、旅行のパンフレットに「名刹を巡る」と書かれていたりします。意味を知らないとスルーしてしまうところを、知っているだけで理解が深まります。また、雑学として話題にすると会話が広がり、知的な印象を与えられます。こうした豆知識は日々の生活をちょっと豊かにしてくれるものです。気になったら、ぜひ誰かに話してみてください。

まとめとこれからの学び方

ここまで「古拙」と「古刹」の意味、由来、使い方の違いについて詳しく紹介してきました。似ている漢字ですが、意味や背景はまったく異なります。言葉を正しく知ることで、文章に深みが出て、知的な印象を与えることができます。今後も言葉の由来を調べたり、実際に使ったりすることで、自分の言葉として自然に身につけていけます。美術館巡りや古刹巡りを楽しみながら、学びを深めてみてください。知れば知るほど、日本文化の奥深さに気づけるはずです。ぜひこれからの語彙力アップに役立ててください。